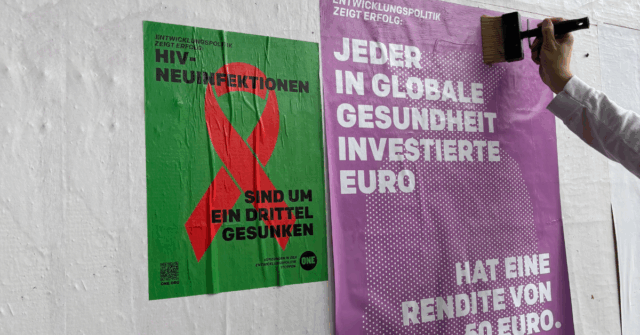

Zwei Jahrzehnte lang schien globale Gesundheit eine Erfolgsgeschichte zu schreiben. Krankheiten wie HIV/Aids, Tuberkulose, Malaria und Polio wurden stark zurückgedrängt. Internationale Initiativen weiteten Impfprogramme aus, stellten Medikamente bereit, stärkten Gesundheitssysteme und ermöglichten Frauen und Mädchen besseren Zugang zu Gesundheitsdiensten. So wurden nicht nur Leben gerettet, sondern auch ganze Gesellschaften widerstandsfähiger gegenüber gesundheitlichen, sozialen und wirtschaftlichen Krisen. Doch diese Erfolge stehen auf dem Spiel. Konflikte, Klimaschocks und die Kürzungen großer Geberstaaten drohen, zentrale Errungenschaften wieder zu zerstören. Was über Jahrzehnte aufgebaut wurde, könnte in wenigen Jahren verlorengehen.

Was globale Gesundheit wirklich bedeutet

Globale Gesundheit ist weit mehr als medizinische Versorgung. Es ist ein interdisziplinärer Ansatz, der Gesundheit und gesundheitliche Chancengleichheit weltweit verbessert. Das umfasst alles, was Menschen brauchen, um gesund zu leben: stabile Gesundheitssysteme, sauberes Wasser, ausreichend Nahrung, funktionierende staatliche Strukturen und Schutz vor den Folgen der Klimakrise.

Wenn ein Gesundheitssystem kollabiert, wirkt das oft über Landesgrenzen hinaus. Die COVID-19-Pandemie hat deutlich gemacht, wie sehr unsere eigene Sicherheit von der Widerstandsfähigkeit anderer Länder abhängt. Außerdem können große Ungerechtigkeiten entstehen: Zum Beispiel durch ungleichen Zugang zu Impfstoffen und Behandlungen. Globale Gesundheit erinnert daran, wie eng unsere Leben miteinander verflochten sind – und dass aus dieser gegenseitigen Abhängigkeit eine Verantwortung für faire Chancen entsteht.

Die Bilanz der vergangenen zwei Jahrzehnte

Die Erfolge der globalen Gesundheit hängen eng mit multilateralen Fonds zusammen – Zusammenschlüssen, in denen Staaten ihre Mittel bündeln, statt einzeln Projekte zu finanzieren. Diese Fonds können Impfstoffe, Medikamente und Infrastruktur in einer Größenordnung bereitstellen, die bilaterale Programme nie erreichen würden. Gleichzeitig verteilen sie Risiken breiter und entlasten die Gesundheitssysteme der Empfängerländer, weil nicht mehr dutzende parallele Initiativen koordiniert werden müssen.

Dass dieses Modell wirkt, zeigen die großen globalen Gesundheitsprogramme eindrücklich:

Der Globale Fonds zu Bekämpfung von Aids, Tuberkulose und Malaria hat seit 2002 rund 70 Millionen Leben gerettet, Aids-Todesfälle um 73 Prozent gesenkt und jedes Jahr hunderte Millionen Behandlungen und Präventionsmaßnahmen ermöglicht.

Gavi, die Impfallianz, hat seit 2000 20,6 Millionen Todesfälle verhindert. Im Jahr 2024 stieg diese Zahl auf über 32,6 Millionen Mädchen.

Die Polio-Initiative (GPEI) hat die Krankheit nahezu ausgerottet und seit 1988 rund drei Milliarden Kinder geimpft.

UNFPA, der Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen verhinderte zwischen 2008 und 2020 89 Millionen ungewollte Schwangerschaften, 27 Millionen unsichere Abtreibungen und 254.000 Todesfälle. Das hat dazu beigetragen, dass die weltweite Müttersterblichkeit zwischen 2000 und 2023 um 40 Prozent gesunken ist.

Warum die Fortschritte ins Wanken geraten

Die Klimakrise als Gesundheitskrise

Extreme Hitze, Dürren, Überschwemmungen: Klimaschocks wirken längst wie ein Beschleuniger für Krankheiten und Instabilität. Sie zerstören Ernten, führen zu Mangelernährung, begünstigen die Ausbreitung von Malaria oder Dengue und belasten Gesundheitssysteme, die ohnehin am Limit arbeiten. Besonders betroffen sind klimavulnerable Länder, die bereits mit hoher Armut, schwachen Gesundheitssystemen und einer großen Krankheitslast kämpfen.

Fragile Gesundheitssysteme

Die Pandemie hat vielerorts tiefe Spuren hinterlassen: Millionen Routineimpfungen fielen aus, Präventionsprogramme kamen ins Stocken, und in fragilen Staaten brachen ganze Versorgungsketten zusammen – mit langfristigen, oft irreversiblen Folgen. Das hat große Lücken in der globalen Gesundheit hinterlassen.

Kürzungen gefährden lebensrettende Arbeit

Mehrere große Geberländer reduzieren ihre Beiträge für Official Development Assistance (ODA). Auch Deutschland spart – mit teuren Folgen.

Globaler Fonds: Die deutsche Zusage von 1 Milliarde Euro – ein wichtiges Signal angesichts der aktuellen Kürzungen – bleibt trotzdem 300 Millionen unter dem Niveau von 2022. Schätzungen zufolge könnten dadurch 440.000 Todesfälle und 7,8 Millionen Neuinfektionen nicht verhindert werden. Gleichzeitig entgehen der deutschen Wirtschaft wichtige wirtschaftliche Einnahmen – zwischen 2010 und 2024 flossen 940 Millionen Euro an deutsche Unternehmen zurück.

Polio-Initiative (GPEI): Auch bei der Polio-Initiative sinkt der deutsche Beitrag – von 37 auf 30 Millionen Euro, 2026 sogar auf 23,2 Millionen. Dabei steht die Welt kurz vor der Ausrottung des Virus, das nur noch in Afghanistan, Pakistan und wenigen Konfliktgebieten zirkuliert. Mit stabilen 30 Millionen Euro jährlich könnten 4,7 Millionen Kinder geimpft und über 31.000 Menschen vor lebenslanger Lähmung geschützt werden.

UNFPA: Der deutsche Beitrag sinkt von 42,5 auf 35 Millionen Euro in 2025 und auf 28,4 Millionen Euro im Jahr 2026. Das entspricht über 33 Prozent Kürzung gegenüber 2024, mit Auswirkungen auf hunderte Leben und die Gesundheit hunderttausender Frauen und Mädchen.

Was jetzt passieren muss

Ob die Welt ihre Erfolge verteidigt oder in eine Phase gefährlicher Rückschritte gerät, hängt nun von politischen Entscheidungen ab. Vor allem von einer: der Bereitschaft, globale Gesundheit wieder verlässlich zu finanzieren. Deutschland müsste dazu seine Zusagen planbar gestalten – mindestens 0,1 Prozent der eigenen Wirtschaftsleistung investieren und rund 14 Prozent der Entwicklungsgelder für entsprechende Programme bereitstellen.

Ebenso entscheidend ist die Stärkung der multilateralen Instrumente, die in den vergangenen zwei Jahrzehnten die größten Wirkungen erzielt haben. Der Beitrag zum Globalen Fonds müsste dafür auf 1,3 Milliarden Euro steigen, die Polio-Initiative dauerhaft mit mindestens 37 Millionen Euro jährlich ausgestattet werden. Auch Programme zur sexuellen und reproduktiven Gesundheit, darunter die Arbeit von UNFPA, brauchen langfristige Zusagen. Ergänzend dazu sollten innovative Ansätze wie Debt2Health ausgebaut werden – Modelle, die Ländern zusätzlichen finanziellen Spielraum für Investitionen in ihre eigenen Gesundheitssysteme verschaffen.

Globale Gesundheit ist kein Luxus

Sie ist Voraussetzung für Resilienz, Stabilität und Entwicklung. Sie schützt vor Pandemien, mindert Klimarisiken, stärkt Gleichberechtigung und Bildung, und ist damit eine Investition in eine gerechtere Zukunft.

Vor allem aber erinnert sie an eine grundlegende Wahrheit: Das Recht auf Gesundheit ist universell. Und globale Verantwortung endet nicht an nationalen Grenzen. Sie beginnt dort, wo wir hinschauen – und handeln.